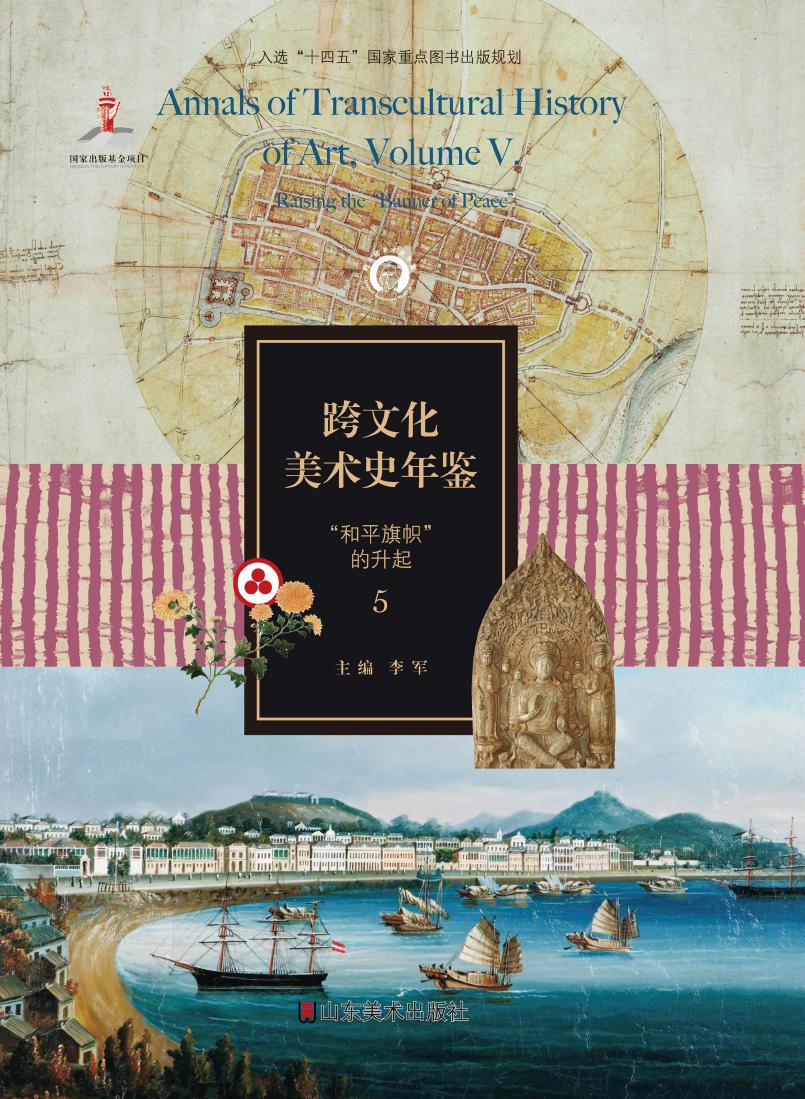

东西方之间的文化艺术从来都是一种双向选择、双向回授的影响关系,既有纵向流传,更有横向交流——贸易往来、宗教传播、民族迁徙、工艺交流,都左右着文化变迁和艺术走向。而现有的美术史研究大多沿袭了传统的国别史书写方式,致使超越地域与文化的美术史中的交融互鉴现象未能彰显。 本书是世界上第一部署名“跨文化美术史”的专书,汇集了国内外十四位学者的十八项重要研究。这些研究的意义不仅在于提出了观念上的创新,更在于用充分的案例,具体演示了跨文化美术史研究的展开路径。它以方法论视野、装饰与物质文化研究、书评、译文和访谈等多种形式,探寻东西方之间艺术的文化语境、图案的生成机制以及不同文化艺术间的交互影响,尝试追踪人类命运共同体的历史建构过程,并提供讲述故事的另类思路。

在希腊神话中,腓尼基公主欧罗巴是亚细亚的女儿,她被天神宙斯化成的公牛诱拐到对面的大陆,后来成为了欧洲的母亲。那么在历史上,“欧罗巴”与“亚细亚”有何密切的关系?“欧罗巴”的诞生真的与“亚细亚”有关吗? 目前,国际学术界正在经历一次“全球化转向”,“全球艺术史”(Global ArtHistory)或“世界艺术史”(World Art History)的热潮正在兴起。但是,迄今为止的各种研究,均未能充分、真实、公正地反映和评价在建构人类文化和命运共同体上面,东、西方文化和艺术彼此所起的历史作用。为了恢复历史的真相,一系列建立在实物研究和方法论创新之上的深刻的跨文化研究,已成为必须。 本书以中国汉唐、宋元、明清和现当代四个著名的“混交时代”作为叙述框架,以欧亚大陆波澜壮阔的文化交流作为背景,以案例研究和方法论创新为路径和鹊的,通过十七位作者的十六篇研究文章,尝试讲述一系列从中国出发、具有世界视野的跨文化艺术史的故事。

阅读本书每一篇论文的过程,是极其美好的体验。阅读中最强烈的感受,是任何概括和综述,都不免破坏和中断这些纷至沓来的美感。此时此刻,尤其令我回味不已的,是本书开篇的文章(《秦金饰对欧亚草原动物艺术的汲取与转化》柳扬)中,欧亚大陆上一个十分流行的古代纹饰。 其主体是一只杂交动物的形象:从蹄子看应该是一只偶蹄动物,但奇怪的是,它长着一副鹰嘴;它头上的大角像树杈般展开,而每一个分杈的尽头,则开出类似花朵或者云头(更多的案例中则是鹰嘴)的图案;尤其是,它的四条腿上下两两翻转,形成动态旋转的态势,十分接近后世代表中国文明的典型图案——太极图。鉴于这幅“太极图”图案各部分,把食草动物与猛禽、动物与植物、游牧与农耕、生命与自然完美地融合为一体,我更愿意将之看作欧亚大陆本身多种文明形态交融共生的一幅图像;同时,在另一种意义上,它其实也是暗蕴本书提倡的“跨文化艺术史”理念的一幅图像,一种“古史的形象”。

如果说前三辑代表着《年鉴》创立伊始的“1.0”版本,那么本专辑(《年鉴4》),就代表着升级换代的“2.0”版本。 其实《年鉴》从“1.0”到“2.0”版本的跃升,并非如产品那样是技术和功能方面的升级换代,而是跨文化美术史研究本身方法论意义上的一次自觉和调整。我曾经在别的地方,把方法论概括为两种类型:区别于那种专门讨论他人经验的职业学者(他们自己一般不做个案)的方法论“学问”,我眼中的“方法论”,首先是针对艺术史从业者而言的一种“方向感”,即只有“当他们走在路上,走上一个三岔路口或者更复杂的街心花园,却不知道该往哪儿走的时候”,才会产生的“一个方法论的意识”——这样一类方法论的诉求,实际上“是为了能够更好地走路”,更好地解决实际的问题。 “昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。”为此,我们首先需要暂时跳脱自己的直接经验,进入前人或同行的“方法论视野”;然后,本书将新设“世界之于中国”“东方之于西方”两大栏目,加上“大书小书”和“现场”栏目,以总共十九篇原创性研究,探索走向方法论意义上的“艺术史的‘艺术’”的道路。

在此意义上,全球史和跨文化研究并非人类历史发展的最新阶段,或如梁启超想象的那样,是始于封闭再走向开放和竞争的历程;它实际上就是世界和历史本身,是生命的吐故纳新和返本归原。 在我们所处的时代,人类又一次因为观念和战争而走向割绝和分裂之际,反抗文化的分离和隔绝并揭示人类历史上无以割舍的相互联系实际上变得越来越重要。 丝绸之路,尤其是经过重新解释、融入“大中国”和青藏高原视野,包括“两大类、三大干线”的“大丝绸之路”,以及包括“香料之路” “海贝之路” “茶马之路” “白银之路”在内的人类一切沟通与交往的路线,都从属于上述地球生态系统,构成当下人类在进行严肃、负责任的思考时不可或缺的参照系。 而这,就是“和平旗帜”之所以升起的理由,也是编辑出版本书的理由。

哈哈怪年鉴网

哈哈怪年鉴网